Nouveaux biens inscrits

Les biens culturels

Centres palatiaux minoens

Ce bien en série comprend six sites archéologiques situés en Crète, datant de 1 900 à 1 100 avant notre ère. Ces sites illustrent la civilisation minoenne, une importance société préhistorique de la Méditerranée. Les centres palatiaux remplissaient des fonctions administratives, économiques et religieuses, caractérisés par une architecture poussée, un urbanisme complexe et des fresques colorées. Ils révèlent des systèmes d’écriture précoces, des réseaux maritimes, des échanges culturels et mettent en évidence la sophistication de la société minoenne et son influence durable sur l’histoire méditerranéenne.

Ensemble de monuments et de paysages de Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac

Ce bien regroupe vingt sites répartis entre montagnes boisées, plaines et régions fluviales. Centré autour de la chaîne de montagnes de Yen Tu, il fut le lieu de résidence de la dynastie Tran aux XIIIe et XIVe siècles et le berceau du bouddhisme Truc Lam, une tradition zen vietnamienne qui a joué un rôle clé dans la formation du royaume de Dai Viet. L’ensemble comprend des pagodes, des temples, des sanctuaires et des vestiges archéologiques associés à des figures religieuses et historiques. Stratégiquement situé dans un cadre géologique favorable, ce site demeure un lieu de pèlerinage animé.

La route transisthmique coloniale du Panamá

À partir du XVIe siècle, l’isthme de Panama est devenu un atout stratégique mondial, facilitant le transport des biens et des personnes entre la péninsule Ibérique et les colonies du royaume d’Espagne en Amérique, l’archipel des Philippines et les îles Canaries. Ce bien en série témoigne de la traversée de l’isthme et notamment des établissements fortifiés, des villes historiques et des sites archéologiques et tronçons de routes qui reliaient la mer des Caraïbes à l’océan Pacifique jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

Les châteaux du roi Louis II de Bavière : Neuschwanstein, Linderhof, Schachen et Herrenchiemsee

L’ensemble archéologique de Port Royal au XVIIe siècle

Située à l’entrée du port de Kingston, dans le sud-est de la Jamaïque, Port Royal fut une ville portuaire majeure de l’Empire britannique au XVIIe siècle. En 1692, un violent tremblement de terre submergea une grande partie de la ville sous l’eau et le sable. Actuellement, les vestiges terrestres et subaquatiques de la ville sont des témoins exceptionnels d’un établissement urbain colonial. Pôle commercial transatlantique majeur, y compris de la traite des Africains mis en esclavage, Port Royal possédait un port en eaux profondes et six forts défensifs, dont certains sont désormais immergés. Les traces archéologiques révèlent un plan urbain préservé, composé de bâtiments résidentiels, religieux et administratifs, qui témoigne de la présence coloniale britannique dans les Caraïbes.

Mégalithes de Carnac et des rives du Morbihan

Situé en Bretagne (France), ce bien en série comprend une forte densité de structures mégalithiques érigées durant la période néolithique – entre 5000 et 2300 avant notre ère, en tenant compte des spécificités géomorphologiques du territoire. Ces structures monumentales en pierre, alignées selon la topographie et l’hydrographie locales, témoignent d’une compréhension fine du milieu environnant. Le riche répertoire de gravures et d’objets précieux témoignent de l’occupation de la côte atlantique européenne par des sociétés qui ont développé une relation complexe avec leur environnement naturel.

Paléo-paysage de Faya

Situé entre le golfe Persique et la mer d’Arabie, ce bien reflète une occupation humaine remontant au Paléolithique moyen et au Néolithique (entre 210 000 et 6 000 ans avant notre ère). Les couches archéologiques révèlent la façon dont les chasseurs-cueilleurs et les pasteurs se sont adaptés à des climats extrêmes, alternant entre phases arides et périodes pluvieuses tous les 20 000 ans. Au-delà des activités de subsistance, des groupes humains exploitèrent les caractéristiques géomorphologiques du site pour en extraire des ressources. Faya, ses diverses sources d’eau et ses matières premières, offrent des aperçus de la résilience humaine dans des milieux hyperarides.

Parc forestier de l’Institut de recherche forestière de Malaisie au Selangor

Situé à seize kilomètres au nord-ouest de Kuala Lumpur, ce bien est une forêt tropicale créée par l’homme, plantée à partir des années 1920 sur des terres dégradées par l'exploitation minière de l’étain. Il comprend des bâtiments scientifiques, résidentiels et de service, ainsi que des plans d’eau et un réseau de sentiers. Ce site est le fruit d’une expérimentation initiale de reboisement, qui a permis de transformer un terrain stérile en forêt tropicale de plaine. Il constitue un exemple précoce de restauration écologique et de réhabilitation durable des terres.

Paysage Culturel Diy-Gid-Biy des Monts Mandara

Situé dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, ce bien comprend seize sites archéologiques répartis dans sept villages. Connu sous le nom de Diy-Gid-Biy, qui signifie « Ruine de la demeure du Chef » en langue mafa, ces structures architecturales en pierres sèches ont vraisemblablement été aménagées entre les XIIe et XVIIe siècles. L’identité des constructeurs demeure inconnue, mais la région est habitée par les Mafa depuis le XVe siècle. Le paysage alentour comprend des terrasses agricoles, des habitations, des tombes, des lieux de culte et de nombreuses activités artisanales, illustrant les liens culturels et spirituels durables entre les communautés et leur environnement.

Paysage culturel de Murujuga

Murujuga est un paysage rocheux ancien situé dans le nord-ouest de l’Australie. Il englobe la péninsule de Burrup, les quarante-deux îles de l’archipel de Dampier et d’autres zones marines adjacentes. Ce paysage est façonné par le Lore, un ensemble de règles et de récits mis en place pour créer le Pays, ainsi que par la présence du peuple Ngarda-Ngarli, Propriétaire Traditionnel et Gardien du site. Ce site, qui revêt une signification spirituelle et culturelle importante, témoigne d'une utilisation et d’une attention ininterrompus durant plus de 50 000 ans. Murujuga est renommé pour sa concentration exceptionnelle de pétroglyphes, ornés de motifs uniques illustrant une grande maîtrise artistique et technique.

Paysage culturel du Mont Mulanje

Ce bien englobe la chaîne de montagnes, située dans le sud du Malawi, dominée par l’imposant Mont Mulanje, l’un des plus grands inselbergs au monde, et son environnement naturel. Considéré comme un lieu sacré peuplé de dieux, d’esprits et d’ancêtres, le site porte une signification culturelle et spirituelle profonde. Les éléments géologiques et hydrologiques de cette montagne sont intrinsèquement liés aux croyances et aux pratiques culturelles des peuples yao, mang’anja, et lhomwe. Ces communautés ont maintenu le caractère sacré du lieu à travers des rites et des traditions, faisant du mont Mulanje un paysage culturel qui incarne l’harmonie entre spiritualité, culture et nature.

Paysages militaires marathes de l’Inde

Ce bien en série regroupe douze ouvrages fortifiés de grande envergure, situés principalement dans l’État du Maharashtra, à l’exception d’un fort situé dans le Tamil Nadu. Ces forts, à savoir Raigad, Shivneri ou Sindhudurg, ont été construits, adaptés ou étendus par les Marathes entre la fin du XVIIe et le début du XIXe siècle. Stratégiquement implantés dans des environnements côtiers et montagneux, ils constituaient un système de défense sophistiqué destiné à soutenir la domination militaire marathe, à protéger le commerce et à affirmer le contrôle du territoire. Ce réseau fortifié a joué un rôle crucial dans l’émergence des Marathes en tant que puissance politique et militaire.

Peintures pariétales de la grotte de Shulgan-Tash

Situées sur les contreforts occidentaux de l’Oural méridional, la grotte de Shulgan-Tash abrite des peintures pariétales datant du Paléolithique supérieur. Sous une formation karstique bordée par la rivière Belaya et par le canyon de la rivière Shulgan, le bien comprend de grandes salles et des galeries sur deux niveaux. Les peintures pariétales représentent essentiellement la faune caractéristique de l’écosystème de la steppe : des mammouths, des rhinocéros laineux, des bisons, des chevaux, et une image complète d’un chameau de Bactriane – ainsi que des représentations anthropomorphiques, des signes abstraits et des figures géométriques, y compris les « trapèzes de Kapova ». Ces découvertes archéologiques offrent un aperçu du processus artistique et des activités domestiques menées dans la grotte par ses habitants.

Pétroglyphes le long de la rivière Bangucheon

Situé le long de la rivière Bangucheon, sur la côte sud-est de la péninsule coréenne, le bien s'étend sur environ trois kilomètres dans un paysage de falaises stratifiées. Il se compose de deux panneaux rocheux : les pétroglyphes de Daegok-ri et de Cheonjeon-ri. Ces panneaux comprennent des concentrations remarquables de pétroglyphes, gravés par les générations successives de 5 000 ans avant notre ère jusqu'au IXe siècle de notre ère. Réalisés à l'aide d'outils en pierre et en métal, les pétroglyphes illustrent une large gamme d’images et témoignent d’expressions culturelles des époques préhistoriques et historiques.

Route de Wixárika à travers les sites sacrés jusqu’à Wirikuta (Tatehuarí Huajuyé)

Composé de vingt éléments répartis sur plus de 500 kilomètres La Route des Huichols est un bien en série qui traverse cinq États du centre-nord du Mexique. Cette « entrelacs de chemins » relie des paysages sacrés essentiels aux pratiques spirituelles et culturelles des Wixárika, un peuple autochtone. Commençant dans la Sierra Huichol, la route mène à Wirikuta, dans le désert du Chihuahua, et inclut d’autres sites sacrés situés dans les États de Nayarit et Durango. La route, qui traverse plusieurs régions écologiques, vise à maintenir les rituels liés aux divinités ancestrales, à l’agriculture et au bien-être du peuple. Connue sous le nom de « Tatehuarí Huajuyé », soit le Chemin de notre Grand-Père le Feu, la route incarne une profonde dimension spirituelle et environnementale.

Sardes et les tumuli lydiens de Bin Tepe

Sites du patrimoine culturel du Khuttal ancien

Le Khuttal ancien était un royaume médiéval, situé entre les rivières Panj et Vakhch et les contreforts du Pamir. Ce bien comprend une série de dix sites et un monument témoignant de son rôle entre les VIIe et XVIe siècles lors des échanges commerciaux des Routes de la Soie. Le Khuttal fournissait des produits de grande valeur : sel, or, argent et races de chevaux locales, et servait de carrefour culturel, religieux et technologique. Ses vestiges archéologiques comme les temples bouddhistes, les palais, les établissements, les sites de fabrication et les caravansérails, illustrent son importance stratégique et les interactions florissantes avec les empires voisins.

Sites mémoriels du Cambodge : des centres de répression devenus lieux de paix et de réflexion

Ce bien en série est composé de trois lieux témoignant des violations des droits humains perpétrées au Cambodge par le régime khmer rouge entre 1971 et 1979. Ses trois éléments constitutifs, l’ancienne prison M-13 (phase initiale de répression), le musée du Génocide de Tuol Sleng (ancienne prison S-21) et le Centre génocidaire de Choeung Ek (ancien site d’exécution de la prison S-21), témoignent de la violence généralisée de cette période. Après la chute du régime, ces sites ont été préservés et transformés en lieux de mémoire. Le musée du Génocide de Tuol Sleng conserve d’importantes archives et collections de cette période, principalement documentée par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (ECCC).

Sites préhistoriques de la vallée de Khorramabad

Les sites préhistoriques de la vallée de Khorramabad comprennent cinq grottes et un abri-sous-roche, disséminés dans un corridor écologique étroit riche en eau, en faune et en flore. Les témoignages d’occupation humaine remontent à 63 000 avant notre ère, depuis la période du Paléolithique moyen et supérieur. Ces sites illustrent les cultures moustérienne et baradostienne et apportent un éclairage sur le début de l’évolution humaine et sur les migrations de l’Afrique vers l’Eurasie. Les artefacts découverts, tels que des objets décoratifs et des outils sophistiqués en pierre témoignent du développement cognitif et technologique des premiers humains dans la chaîne des monts Zagros. Cette zone, encore peu explorée, recèle un fort potentiel pour de futures découvertes archéologiques.

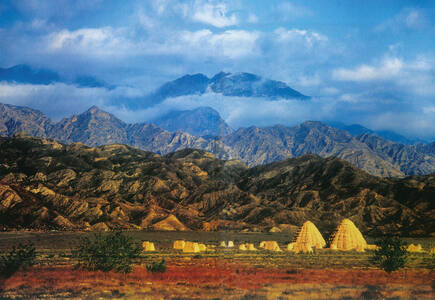

Tombes impériales des Xixia

Située en pied de la partie méridionale des monts Helan, dans la région de Ningxia Hui, cette nécropole est le lieu de sépulture impérial de la dynastie Xixia. Elle abrite neuf mausolées impériaux, 271 tombes annexes, un complexe architectural septentrional et de trente-deux ouvrages de protection contre les eaux de ruissellement. Fondé en 1038 par le peuple tangoute, la dynastie des Xixia perdura jusqu’à sa destruction par l’armée mongole de Gengis Khan, en 1227. Située le long de la route de la soie, elle est devenue une civilisation multiculturelle modelée sur les traditions impériales chinoises, dont le bouddhisme était une composante essentielle. Ce bien reflète l'héritage religieux et sociopolitique de cette dynastie.

Tradition funéraire dans la Sardaigne préhistorique – Les domus de janas

Ce bien en série est un ensemble de sépultures hypogées et de nécropoles situées en Sardaigne, créées entre le Ve et le IIIe millénaire avant notre ère. Ces sites reflètent la vie quotidienne et les pratiques funéraires des communautés sardes préhistoriques. Les domus de janas, connues localement sous le nom de « maisons des fées », sont des tombes creusées dans la roche qui reflètent les pratiques funéraires, les croyances spirituelles et l'évolution sociale des communautés préhistoriques de Sardaigne. Ces structures présentent des agencements complexes, des décorations symboliques et des motifs figuratifs qui témoignent de la transformation des relations entre les vivants et les morts dans une société en transition vers des formes d'organisation sociale plus complexes. Elles représentent la manifestation la plus étendue et la plus riche de l'architecture funéraire hypogée en Méditerranée occidentale, illustrant un phénomène attesté par environ 3 500 hypogées répartis sur toute l'île.

Nouveaux biens inscrits

Les biens naturels

Canyon de la rivière Peruaçu

Situé dans le nord de l’État du Minais Gerais, ce parc se distingue par ses paysages karstiques spectaculaires, ses grottes de grande ampleur et sa riche biodiversité. Les réseaux de grottes horizontales, creusés dans des roches carbonatées, présentent des spéléothèmes remarquables, des dolines effondrées, des arches calcaires et des rivières souterraines. Développé sur le craton stable de São Francisco, le site reflète les changements climatiques et géologiques majeurs du Plio-Pléistocène. À la croisée de trois biomes (Cerrado, Caatinga et Forêt atlantique), il abrite plus de 2 000 espèces végétales et animales, dont de nombreuses espèces menacées.

Complexe Gola-Tiwai

Ce bien en série comprend le parc national de la forêt tropicale de Gola et le Sanctuaire de faune sauvage de l’île de Tiwai, tous deux font partie du paysage élargi de Gola dans la forêt de Guinée supérieure, un point chaud de biodiversité. Il abrite plus de 1 000 espèces végétales, dont 113 endémiques, ainsi que 55 espèces de mammifères, dont 19 sont menacées à l’échelle mondiale, parmi lesquelles figurent des espèces emblématiques comme l’éléphant de forêt africain et l’hippopotame pygmée. Le site constitue également un habitat pour 448 espèces d’oiseaux, notamment l’oiseau roche à cou blanc en danger. Riche en poissons d'eau douce, en papillons et en libellules, ce site fournit des habitats et des services écosystémiques vitaux, reflétant une haute capacité de conservation et une intégrité écologique élevée.

Møns Klint

Ce bien présente un paysage glaciotectonique spectaculaire, façonné par les glaciers du Pléistocène. Il comprend des falaises de craie, des collines ondulées, des kames et des cuvettes, ainsi que des plaines d’épandage fluvioglaciaires. Les affleurements visibles dans les falaises révèlent des plis intenses et des failles dans les couches de craie du Crétacé et les sédiments du Quaternaire. Le site abrite des habitats rares, tels que des pelouses calcaires et des forêts de hêtres, contenant une flore et une faune diversifiées, incluant dix-huit espèces d’orchidées et l’azuré du serpolet, un papillon presque menacé. L’érosion du littoral y expose constamment des fossiles et remodèle les falaises.

Écosystèmes côtiers et marins de l’Archipel des Bijagós - Omatí Minhô

Ce bien comprend un ensemble continu d’écosystèmes côtiers et marins, correspondant aux milieux marins et intertidaux des zones les mieux préservées et ayant la plus haute valeur écologique de l’Archipel des Bijagós en Guinée-Bissau. Il s’agit du seul, et l’un des rares au monde, archipel deltaïque actif de la côte atlantique africaine. Le site abrite une riche biodiversité, notamment la tortue verte et la tortue luth, toutes deux menacées, des lamantins, des dauphins, ainsi que plus de 870 000 oiseaux côtiers migrateurs. Il comprend des mangroves, des vasières et des zones intertidales fondamentales pour la vie marine et abrite des espèces de plantes rares, des poissons divers et des regroupements d’oiseaux. L’îlot de Poilão est un des principaux lieux de nidification de tortues marines à travers le monde.

Nouveaux biens inscrits

Les biens mixtes

Mont Kumgang – mont du Diamant de la mer

Le Mont Kumgang est un lieu célébré de longue date pour sa beauté naturelle exceptionnelle, ses paysages de sommets de granite presque blanc, de vallées plongeantes, de chutes d’eau et d’écosystèmes intacts s'élevant à près de 1 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. L’impact spectaculaire de la montagne est renforcé par les changements constants des conditions météorologiques, caractérisées par la brume, la pluie, le soleil et les nuages. Cette montagne sacrée constitue un témoignage des traditions du bouddhisme de montagne, du Ve siècle de notre ère à nos jours. Ce paysage culturel abrite des temples, les ermitages, des stupas et des gravures sur pierre, pour la plupart situés dans les zones du Kumgang extérieur et intérieur. Trois temples sont toujours en activité actuellement et constituent un témoignage exceptionnel de siècles des pratiques bouddhistes, dont le patrimoine matériel et immatériel est profondément ancré dans le paysage.

Modifications importantes des limites

Les biens naturels

Parc de la zone humide d’iSimangaliso – Parc national de Maputo

Le Parc de la zone humide d’iSimangaliso – le Parc national de Maputo constitue une extension transfrontalière du Parc de la zone humide d’iSimangaliso d’Afrique du Sud, inscrit au patrimoine mondial en 1999. Il englobe des écosystèmes terrestres, côtiers et marins, et abrite près de 5 000 espèces. Ce site vient compléter les valeurs de conservation d’iSimangaliso, tout en renforçant la protection de la biodiversité à l’échelle de l’écorégion du Maputaland. On y trouve des habitats variés : lacs, lagunes, mangroves et récifs coralliens. Situé dans le point chaud de biodiversité Maputaland-Pondoland-Albany, le parc présente un niveau d’endémisme élevé et des processus naturels encore actifs, et met en lumière une coopération régionale durable en matière de conservation.

Parc national de Phong Nha-Ke Bang et Parc national de Hin Nam No

Le site Parc national de Phong Nha-Ke Bang et le parc national de Hin Nam No constitue une extension transfrontalière du Parc national de Phong Nha-Ke Bang au Viet Nam, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 2003. Situés dans les montagnes annamites, ils se distinguent par des paysages karstiques accidentés, des grottes profondes, notamment la vaste grotte Xe Bang Fai, ainsi qu’une riche biodiversité et les usages traditionnels locaux qui y sont associés. Le parc se trouve dans le point chaud de biodiversité indo‑birman, abritant plus de 1 500 espèces végétales et 536 espèces de vertébrés, dont de nombreuses endémiques et des espèces menacées au niveau mondial comme le douc à pattes rouges et le pangolin de Malaisie. Cette zone abrite également des espèces uniques telles que le kha-nyou du Laos et l’araignée géante chasseresse. Ses écosystèmes diversifiés s’étendent des forêts de plaine aux habitats karstiques d’altitude.

Par session

Vues

Statistiques sur la Liste du patrimoine mondial