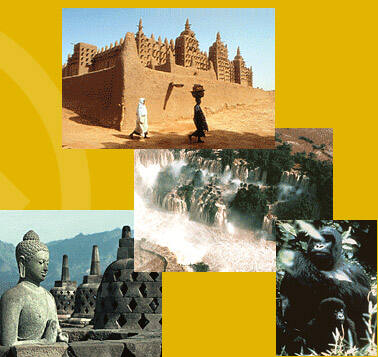

Peuples d’Afrique, des Amériques, du monde arabe, d’Asie, d’Europe et d’Océanie ; hommes, femmes et enfants, nous sommes tous héritiers des trésors des civilisations et des sites naturels exceptionnels. Tous, nous sommes responsables de ces richesses du passé au regard des civilisations de l’avenir. Peuples du monde, propriétaires éphémères du patrimoine mondial de l’humanité, il nous revient de transmettre cet héritage.

1972-2002 : la Convention du patrimoine mondial a 30 ans

En 1972, lors d’une conférence des Nations Unies à Stockholm sur l’environnement humain, des États reconnaissent la nécessité de protéger, avec un souci d’équilibre, le patrimoine culturel et naturel car « (…) la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde ».

Le 16 novembre, la même année, la Conférence générale de l’UNESCO adopte la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. L'impulsion avait été donnée par l'exigence du sauvetage d’Abou Simbel (Égypte), de Venise (Italie), de Mohenjo Daro (Pakistan) et de Borobodur (Indonésie). Ces sites auraient disparu définitivement sans l’éveil d’une solidarité internationale.

De là est née l’idée de partager, entre tous les pays volontaires, la responsabilité des plus grands sites naturels et culturels de la planète.

Identifier, préserver, transmettre : un engagement collectif

L'un des premiers devoirs des États parties à la Convention du patrimoine mondial est d’identifier les sites se trouvant sur leur territoire et qui méritent d’être préservés et donc transmis aux futures générations.

Une fois inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, ces sites, sans porter préjudice à la souveraineté nationale et aux droits de propriété, sont placés sous la protection de la communauté internationale.

L’inscription de sites sur la Liste du patrimoine mondial permet à chaque État partie de bénéficier de la coopération de la communauté internationale, de sensibiliser sa population à la valeur exceptionnelle d’un site, et d’aider ainsi à la préservation de son patrimoine national.

Comment inscrire un site ?

Chaque État dresse d’abord une liste indicative – un inventaire des biens nationaux qui pourraient être proposés à l’avenir.

La demande d’inscription doit venir de l’État sur le territoire duquel se trouve le bien ; elle doit inclure un plan détaillé de gestion et de protection du site. C’est le Comité du patrimoine mondial, comprenant 21 représentants des États parties, élus pour un mandat de 6 ans, qui décide de l’inscription. Une fois par an, il examine les dossiers à partir d’évaluations techniques.

Dans cette tâche, il est conseillé par des organismes spécialisés : le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), l’Union mondiale pour la nature (UICN), et le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM). Dès qu’il est sélectionné, le site fait son entrée sur la Liste du patrimoine mondial.

Sites d’une valeur universelle exceptionnelle

Deux principaux types de sites peuvent faire partie de la Liste du patrimoine mondial : les biens créés par l’être humain et ceux issus de la nature. Le patrimoine culturel regroupe des monuments, des ensembles, des paysages culturels exceptionnels, présentant des qualités historiques, artistiques, scientifiques, ethnologiques ou anthropologiques. Parmi eux se trouvent l’île de Gorée au Sénégal, la ville de Quito en Équateur, Palmyre en Syrie, la cathédrale de Burgos en Espagne… Leur authenticité est prise en considération tout autant que leur gestion et leur protection.

Le patrimoine naturel est constitué de sites précieux pour leur témoignage sur la vie sur terre, sur les phénomènes géologiques, biologiques, écologiques, pour leur beauté exceptionnelle, leur valeur scientifique ou pour la rareté des espèces qui y subsistent... C'est pourquoi on y trouve des sites comme la vallée de Mai aux Seychelles, le parc du Yosemite aux États-Unis, les volcans du Kamchatka en Fédération russe, le cratère de Ngorongoro en Tanzanie…

La protection, la gestion et l’intégrité du bien jouent un rôle essentiel dans sa préservation.

Il existe des sites mixtes, ayant à la fois des valeurs culturelles et naturelles, comme Tassili n’Ajjer en Algérie, ou le Mont Athos en Grèce ou Tongariro en Nouvelle-Zélande.

Une incroyable diversité

Écosystème, espace sauvage intact, site fossilifère, parc, réserve, volcan, paysage, rivière, baie, montagne, désert… Tous ces sites uniques au monde, témoins d’une richesse exceptionnelle, doivent être protégés à long terme pour maintenir une diversité biologique. Vestige archéologique, monument, ensemble architectural, centre historique, site rural ou industriel, partout et dans tous les domaines, l’être humain a fait preuve de génie.

Justement, du fait de cette diversité, chacun des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doit être traité d’une façon unique.

Depuis 1994, le Comité a adopté une stratégie globale pour atteindre un équilibre harmonieux entre les différents types de sites inscrits. Il a l’ambition de faire des choix reflétant la fascinante diversité naturelle et culturelle de notre planète.

Un héritage partagé, des responsabilités communes

Chaque État partie endosse la responsabilité de la protection et de la bonne gestion du site classé. Il doit respecter ses engagements et apporter régulièrement la preuve de la bonne conservation des sites.

Le Fonds du patrimoine mondial, constitué par les contributions obligatoires et volontaires des États parties, met chaque année environ 3,5 millions de dollars à la disposition des pays les moins avancés pour contribuer à la préservation des sites. Assistance technique, coopération scientifique et formation de spécialistes sont notamment mises à la disposition des États parties.

Une assistance d’urgence est destinée à la réparation des dommages causés par des catastrophes naturelles ou par l’action humaine.

D’autres sources de financement international existent, comme des subventions d’état, les accords bilatéraux et multilatéraux, et le mécénat.

Des dizaines de sites en danger

Guerre, pollution, braconnage, constructions sauvages, routes et autoroutes, séismes, inondations et autres catastrophes naturelles constituent des menaces permanentes de destruction ou d’altération. Parmi les quelque 700 sites inscrits, environ une trentaine figure sur la Liste du patrimoine en péril. Ces sites bénéficient de mesures d’urgence.

Une tornade a endommagé les palais royaux d’Abomey au Bénin ; leur restauration est aujourd’hui en cours. Les cloîtres, les palais et les toits de Dubrovnik en Croatie avaient résisté aux séismes, mais ils ont été abîmés par la guerre ; classés comme monuments en péril, ils ont pu être réparés. Les mines de sel de Wieliczka en Pologne, menacées par l’humidité, ont été retirées de cette Liste grâce à la coopération internationale.

Tout un chacun (particuliers, organisations gouvernementales ou non, associations…) peut alerter le Comité sur les dangers qui menacent un site exceptionnel.

Convention, Article 5 : la clé de la préservation

La mission de l’UNESCO, à travers le monde, a essentiellement valeur d’engagement. Son souci est d’aider, conseiller, assister dans l’urgence si nécessaire, épauler, accompagner les États parties qui ont signé la Convention de 1972.

Dans cet esprit, l’Article 5 de la Convention revêt une importance particulière. Il demande à chaque État partie d’assurer la protection et la présentation des sites culturels et naturels sur son territoire. Chaque État s’engage à adopter des mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières.

Des lois bien adaptées, des responsables et des professionnels conscients de la nécessité de la conservation, des études scientifiques et techniques appropriées sont des conditions essentielles pour la sauvegarde du patrimoine de l’humanité.

Les défis du XXIe siècle

La meilleure garantie pour la préservation des richesses du patrimoine mondial, c’est l’attention et le respect que chacun de nous, en tant qu'individu, peut leur porter. Le touriste, en particulier, doit être conscient de l’importance de son attitude. C'est le point de départ pour développer le concept de tourisme durable qui facilite la préservation en impliquant les populations locales.

L’UNESCO invite les États à mettre en place une volonté nationale de sauvegarde dans l’intérêt de la communauté internationale. Cet engagement entraîne de nombreuses aides. Il existe aussi des plans de préservation spécifique, par exemple, depuis 1994, un projet spécial pour les centres urbains historiques, afin que la mémoire des villes ne disparaisse pas sous l’avancée de la modernité.

Le souci collectif de préservation des biens exceptionnels doit aussi rencontrer l’intérêt des capitaux privés, dès lors que l’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial implique la communauté humaine toute entière.

En unissant les efforts de tous, nous concrétiserons notre volonté commune de léguer aux générations futures les trésors hérités du passé.